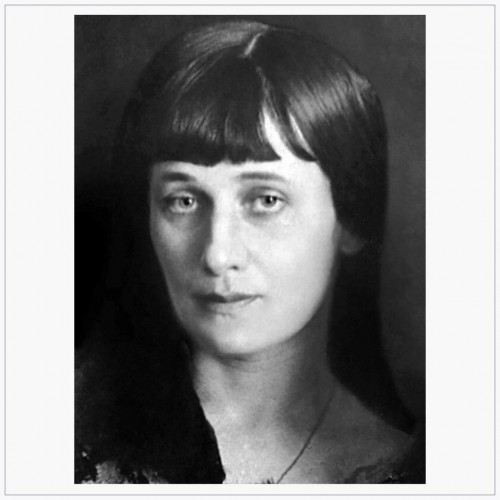

Анна Ахматова: «В Кисловодске у меня был роман...»

Утраченный дневник библиофила, знатока и исследователя поэзии Ивана Розанова* на коллекционном аукционе «Антиквариума» 21 декабря

«Ахматова жалуется на равнодушие к ней собак, «любовь без взаимности» к собаке б. (прежнего - она так и сказала) мужа Володи Шилейко», – записывает он в дневнике летом 1927 года.

Практически всю жизнь Розанов вел дневник, начав еще гимназистом в 1893 году. Разбору его записей с 1914 по 1924 год посвящена большая статья Н.А. Богомолова «А. Ахматова в дневнике И. Н. Розанова», в которой утверждается, что «в архиве не сохранились реально существовавшие тетради за конец 1917 — начало 1919 года, а также за 1925—1929 годы». Именно к этим утраченным тетрадям и относится дневник, представленный на аукционе «Антиквариума».

360 страниц пухлой записной книжки карманного формата заполнены убористым почерком Розанова и охватывают период с 1 января 1926 по 30 апреля 1928 года.

Несколько страниц посвящены пребыванию в Коктебеле летом 1926 года, общению с Максимилианом Волошиным и его гостями, литературным вечерам в доме поэта.

Последний лист в дневнике озаглавлен "Приложение к 1927 г. Из разговоров с А.А. [Анной Ахматовой]. «О матери Н.С. [Николая Степановича Гумилева]. Это была исключительная женщина, удивительно добрая. Когда на войне оказались 2 ее сына, она говорила: пусть лучше они будут убиты, только бы не сделали никогда ничего дурного. Я с ней в прекрасных отношениях. Сколько лет она была моей свекровью, а я ее невесткой, и ни разу не поссорились. Я называла ее мамой». «Н.С.очень любил свою мать. Но не любил отца (морской врач)».

Розанов познакомился с Ахматовой в 1923 году, но ее поэзия и личность занимают его воображение уже в 1913-м. Он со6ирает сведения о ее nристрастиях и антиnатиях, манере nоведения, отношении к различным жизненным явлениям. Записывает сведения со слов Георгия Чулкова, не только ѕнакомого Ахматовой, но и какое-то время — 6лизкого ей человека.

В кружке молодых поэтесс «Девичье поле», которым Розанов руководит с 1916 года, он устраивает подробнейшие обсуждения ахматовской поэзии и женского характера, проявляющегося в ее лирике.

В июле 1927 года оба оказываются в санатории ЦЕКУБУ (Центральной комиссии по улучшению быта ученых) Кисловодска, куда Ахматова приезжает восстановить пошатнувшееся в зимнем Петербурге здоровье. Ехала она на Кавказ «смятенная, гневная, печальная, отчаянная» и при этом желала себе смерти. Но добравшись до пункта назначения, увидела мирные горы и библейскую в своей простоте жизнь — и расхотела умирать, – признается Ахматова своему биографу Павлу Лукницкому.

В санатории возобновляется и общение с Розановым. Несколько страниц его дневниковых записей июля 1927 года пестрят упоминанием ее имени.

« – Анна Андреевна я Вас давно не видел.

- Иван Никанорович, Вы меня совсем разлюбили...

Так начался сегодняшний разговор. Ходили по саду, сели на скамейку. Она бранила Бунина...»

«Ахматова удивляет меня своими познаниями по литературе и истории. Про Пушкина говорит она не как любительница, а как пушкинистка; особенно интересует ее вопрос о влиянии на Пушкина франц[узских] поэтов, в частности Буало. Татьяна Ларина напрасно признается типично русской, на создание этого типа повлияла строка <неразб.> Ахматова уже несколько лет вегетарианка. Молока она не любит, признает только растит. <неразб.>. «Пасусь!» сказала она про себя. Она нередко выражается образно. Сегодня ей пришлось осторожно пробираться в контору: «Как кошка по снегу», – сказала она. Ненавидит она переводы, неразрезанные книги и почему-то Украйну.

«- Продолжаете ли вы заниматься «пушкинской эпохой»? - спросила она меня. Ей очень нравится «прекрасная» по ее словам первая статья («Судьба плеяды»). Оказалось, что она очень любит и ценит Вяземского, Языков же ей мало что говорит».

Но не только Розанов встречается и гуляет в парке с Ахматовой. Знаменитый актер МХТа Василий Качалов сражен знакомством: «Она была такая худенькая, бледная и вот с такими серыми глазами», — рассказывал он позже литературоведу Виталию Виленкину, двумя пальцами показывая, с какими именно: от брови до щеки. Они гуляют, Качалов читает стихи, в том числе в присутствии Розанова. И вдруг Ахматова, никого не предупредив, внезапно уезжает. Вдогонку ей летит открытка от Качалова со стихотворным экспромтом:

Скучно и грустно, что Вас с нами нет.

Грустно завял на окне мой букет,

Вам предназначенный.

Тщетно я с ним

Всюду искал Вас, тоскою томим, —

В окна заглядывал двух поездов,

Но не нашел никакейших следов,

Весь кисловодский обрыскал вокзал,

Возле уборной я даже Вас ждал

(Дамской, конечно), но след Ваш простыл.

И восвояси, угрюм и уныл,

Вновь в Цекубу возвратился, и там

Даже смотреть на оставшихся дам

Я не хотел, и не пил, и не ел,

Вот как меня Ваш поступок задел.

Ахматова сохранит послание втайне. И лишь много лет спустя, после смерти Качалова, разрешит опубликовать.

«У меня в Кисловодске был роман... с Лермонтовым», — признается Ахматова Павлу Лукницкому по возвращении. И, кажется, ей можно поверить:

Здесь Пушкина изгнанье началось

И Лермонтова кончилось изгнанье.

Здесь горных трав легко благоуханье,

И только раз мне видеть удалось

У озера, в густой тени чинары,

В тот предвечерний и жестокий час —

Сияние неутоленных глаз

Бессмертного любовника Тамары.

_________________________________

* Иван Никанорович Розанов (1874—1959) вошел в историю русской культуры как литературовед, автор первой биографии Сергея Есенина, написанной со слов самого поэта, и ра6от о русской лирике, среди которых осо6енно выделяются «Литературные реnутации». А также известен как выдающийся 6и6лиофил, со6иратель русской nоэзии. Его 6и6лиотека nомогала в ра6оте не только ему, но и окружающим, среди которых были Владислав Ходасевич и Oсип Мандельштам.

Предыдущая новость

Предыдущая новость Вернутся к списку новостей

Вернутся к списку новостей